名碑刻字:《坛山刻石》的历史意义与文物价值

赞皇坛山刻石是一件非同寻常的历史文物。关于这一刻石,我国古代典籍中有不少记载,历史上也曾存在着争议。但由于年代湮远,如今这一刻石可以说是默默无闻,极少为人所知,而从历史意义与文物价值来看,它的被人忽视,应该说是一种历史意义认识上的缺失,因此这是一个令人遗憾的事情。

一

坛山刻石相传是西周时期的一方摩崖石刻,系周穆王北征犬戎获胜,为纪其功、志其日,刻于河北省赞皇县坛山崖石上的,所刻四字为:“吉日癸巳”,世称“坛山刻石”。

关于“坛山刻石”,各种版本的《辞源》、《辞海》以及晚出的《汉语大词典》等权威性辞书上均有专条介绍。1988年3月版罗竹风主编《汉语大词典》“坛山刻石”条介绍说:“坛山在河北省赞皇县,山壁刻有‘吉日癸巳’四个篆字,相传为周穆王书。原刻石在宋皇年间被州将刘庄凿取带走,久佚。宋皇祐五年李中祐摹本也已散失,现存有南宋刻本。参阅清王昶《金石萃编》卷三。”该条目还配有坛山刻石图片。该书另有“坛山刻”条说:“指坛山刻石。宋·王安石《再用前韵寄蔡天启》:‘谁珍坛山刻,共赏《兰亭帖》’。”1979年版《辞源》“坛山刻石”条说:“坛山,在河北赞皇县,山上石壁原有‘吉日癸巳’四篆字,相传为周穆王书。原石刻在宋皇佑间为州将刘庄凿取携走,久佚。皇佑五年李中祐摹刻本也已散失,现存有南宋重刻本。参阅《金石萃编》三。”这一记述文字与《汉语大词典》大体相同。1979年版《辞海》“坛山刻石”条为:“刻‘吉日癸巳’四篆字。旧附会为周穆王所书。原在河北赞皇坛山上,石已不存;宋皇祐五年(1053年)李中祐有摹刻本,亦不存;现存南宋重刻本,在赞皇孔庙。”

按《汉语大词典》与《辞源》所记,坛山刻石“相传为周穆王书”,而按新版《辞海》所记,“坛山刻石”则是“旧附会为周穆王所书”。而查中华书局民国三十六年(1937年)版《辞海》(舒新城、沈颐、徐元诰、张相主编),“坛山刻石”」条所述,却是:“周穆王书‘吉日癸巳’四篆字,刻于坛山之上(在河北省赞皇县),世称‘坛山刻石’。笔力遒劲,有剑拔弩张之势;宋皇祐间,宋祁遣人求取此字,郡守王君使人寻访得之岩石之上,州将刘庄因凿取以归,辗转入内府。后有李中祐摹刻本,然其石已不存;世所见者,南宋重刻本也。”这一记述显然与新版《辞海》不同,而更接近于新版《汉语大词典》与《辞源》所记。这种情况的出现,说明关于“坛山刻石”是否确为周穆王所书,在认识上存在着争议。这种争议的历史情况究竟如何?到底孰是孰非?这是我们今天应该探研的课题。

首先,上述三种辞书关于赞皇“坛山刻石”的记述中,有一点似乎是相同的,那就是说,赞皇“坛山刻石”是“南宋重刻本”,而此前有宋皇祐五年(1053)李中祐摹刻本,也已散失。至于相传周穆王原刻石,则在被州将刘庄凿取携走,后来辗转入“内府”,“久佚”。这就是说,现存于赞皇槐泉寺的“坛山刻石”,如果不是后人又重刻的话,它最多也就是“南宋重刻本”。那么,这块刻石的迁移、演变情况究竟是怎样的呢?

二

前引《汉语大词典》、《辞源》、《辞海》等书关于“坛山刻石”的记述,主要源于清·王昶《金石萃编》一书,大约是说赞皇“坛山刻石”有三个版本:一,原在赞皇坛山石壁上的周穆王原刻石,后辗转入“内府”,已佚;二,宋皇祐五年郡守李中佑所摹制的刻石,已散佚;三,南宋的重刻本,即原赞皇孔庙所存者。而按此记述,可知今日赞皇槐泉寺所存之“坛山刻石”,既不可能是三千多年前周穆王的原刻石,也不是宋皇祐五年(1053)李中祐所摹制的“坛山刻石”,它最多只能是南宋的重刻本。但是,说宋皇佑五年郡守李中佑摹制“坛山刻石”,且后来又己散佚。又说赞皇今存之“坛山刻石”,乃南宋的重刻本。这些说法的依据究竟在哪里呢?

清·王昶《金石萃编》一书,对“坛山刻石”的介绍,应该说是比较完备的。首先,它把北宋皇祐五年(1053)赵郡郡守李中祐所写的《吉日癸巳之记》全文引录,而这篇《记》文对了解、研究“坛山刻石”是非常基本的、也是非常重要的资料。其次该书节录了宋·欧阳修《集古录》中对“坛山刻石”记述,由于这是最早对“坛山刻石”进行研究、考证的文字,因此也是十分重要的著述。再次它又引录了南宋赵明诚《金石录》中关于“坛山刻石”介绍。由于赵明诚较早对“坛山刻石”为周穆王遗刻提出质疑,这构成了关于“坛山刻石”真伪之争的开端之论,其重要性当然也是不言自明的。又次,该书引录了明·宋濂《潜溪集》中的有关“坛山刻石”的文字,这实际上是较早维护“坛山刻石” 为周穆王遗刻的真实性而与赵明诚展开驳辩的文字,因此对于“坛山刻石”的论争,它也具有开先河的意义。该书下面还引录了清·孙承泽《庚子销夏记》、清·王澍《虚舟题跋》等书中有关“坛山刻石”的文字。最后王昶以“按”语的形式做出了他自己的分析与论断。

由于历代关于“坛山刻石”的介绍、评论,最初的根据大都出自李中祐的《吉日癸巳之记》。所以,我们有必要首先对李中祐此《记》作一番认真剖析。

现存于赞皇槐泉寺的“坛山刻石”碑,上面就载有李中祐《吉日癸巳之记》,其文曰:“赞皇县坛山上,有周穆王刻石四字,曰:‘吉日癸巳’,笔力遒劲,有剑拔弩张之状。地荒且僻,历数千年鲜有知其奇古而往寓目者。雨激风射,日销月铄几何,其不遂堙灭。广平宋公,皇祐四年秋九月,自亳社之镇,镇阳,赵其属郡也。过赵

日,尝访此字于士大夫间尔。后郡守王君使县人寻访,得之崖石之上,令刘庄者因督工凿取辇置归哉。时人始惊,观者日盈集,又从而摹写者,亦何可支哉。噫!在寒山绝壁,昧昧然人不知识,埋没数千年,因宋公一言,今遂出幽晦,取爱重于时,石虽不能言,其亦感公之知遇之恩德矣。中祐昔闻其妙,近幸权守于此而覩其真,且惧经历久远,一旦圮剥,或坠于地,失前古妙绝之迹,乃俾辟石糊灰,括以坚木,劖厅事右壁而陷置之,覆盖固护,庶永存而无他。时五年孟夏二十一日。权郡事李中祐记并题额。匠人王和刻字。”这篇《记》文,在王昶《金石萃编》首附于“诸家考证”之前,元·吾衍《周秦刻石释音》一书《音注书评·吉日癸巳刻跋语》中已全文引述过。李中祐的这篇《吉日癸巳之记》告诉我们说:宋皇祐四年(1052),因出知亳州、调戍知成德军、充定州路都部署、安抚使兼知定州的宋祁(后以龙图阁学士与欧阳修同修《新唐书》,官至工部尚书,又拜翰林学士承旨),经过其属下的赵郡时,访求“坛山刻石”,当时的郡守王君派一个叫刘庄的人带人把“坛山刻石”凿取回来,于是引起人们的惊愕与好奇,有好多人对刻石进行摹写。第二年,即皇祐五年,李中祐到赵郡“权郡守事”,他先闻“坛山刻石”之名,现在有机会亲睹其真。因怕风吹雨淋,时间长了,会剥落损毁或摔坏,为长久保存之计,于是“辟石糊灰,括以坚木”,把刻石镶嵌在郡厅的右壁之上,很好地保护起来。如此看来,这块刻石应该就是传为周穆王的原刻石,而非李中佑所摹刻者。而王昶在“按”语中说:“石刻本在赞皇山,后为刘庄辇至赵州廨,李中祐陷置厅事,记中述之甚详。而《集古录》以为宋祁所得,盖误读李中祐二字为宋祁,遂称为宋尚书。《潜溪集》又称为宋景文,其辗转传伪如此。中祐所刻石今亦不存世,所见者南宋刻本也。”这就是今天几种辞书中有关“坛山刻石”原刻本与摹刻本存佚说法的根据。

三

王昶的说法中,有几个问题需要研究。

一,王昶说“石刻本在赞皇山,后为刘庄辇至赵州廨,李中祐陷置厅事”,那就是说赵郡州廨所“陷置”厅壁之“坛山刻石”,不是李中祐所摹刻之石,而是刘庄从赞皇山凿取辇归的原刻石。这一点是应该肯定的。但王昶又说“《集古录》以为宋祁所得,盖误读李中祐二字为宋祁,遂称为宋尚书。”这种说法其实不是《集古录》的作者欧阳修误读了李中祐的《吉日癸巳之记》,倒是王昶误读了欧阳修。请看欧阳修的《集古录》中的原话:“庆历中,宋尚书祁在镇阳,谴人于坛山摹此字,而赵州守将武臣也,遽命工凿山,取其字龛于州廨之壁,闻者为之叹息也。”这里说得很明白,尚书宋祁要的是摹本,或是以纸拓摹之本,或是以石摹刻之本,总之是不存在原刻石“为宋祁所得”之事。王昶之说,要么是误读,要么是他根本没有认真查看《集古录》中的原话。而《集古录》中说赵州守将凿山“取其字龛于州廨之壁”,也就是说原刻石为李中祐“陷置”保存于赵郡州廨,这一点与王昶的说法倒是一致的。

二,在王昶所引录的李中祐《吉日癸巳之记》、欧阳修《集古录》、赵明诚《金石录》、宋濂《潜溪集》等书中,均没有关于李中祐摹刻“坛山刻石”的说法,但王昶在“按”语中突然说“中祐所刻石今亦不存世”,那幺,这块“中祐所刻石”的来龙去脉究竟是怎幺回事呢?在《金石萃编》中所引录的孙承泽《庚子销夏记》中说:“吉日癸巳四字,余从博古堂得一纸,乃政和以前搨本。后又得三纸,一为赞皇翻刻本,一为谢从宁刻本,一为吴恭顺惟英刻本。闻宋景濂刻于浦阳书院,未见其本。”孙承泽是清人,他所说的“博古堂”,是南宋大理评事、吏部编牒、收藏家石邦哲的居所之名。所谓“政和以前搨本”,即“坛山刻石”被收入“内府”之前拓本。他还收藏到赞皇翻刻本,说明当时赞皇存有“坛山刻石”实物。但赞皇所存“坛山刻石”自何而来,孙承泽没有说,他可能也根本不知道。而在《金石萃编》引录的王澍《虚舟题跋》中,却提到这件事,他说:“宋吴兴施宿谓旧石以政和五年取入内府,则今所有者乃是皇祐五年权军事李中佑所刻别本也。欧阳公《集古录》谓宋公初在镇阳,尝模此字,今按李中祐记,则摹石者乃李中祐,非宋祁。……又顾炎武《金石文字记》,谓石今移置儒学戟门西壁,乃李中祐所刻石,非原石也。曩于泉南秦太史道然斋阁,见其所藏旧本,谓是穆天子旧刻。雍正辛亥春,蒋绣谷出一纸,见示‘吉日癸巳’,正与秦同,而前有李中祐记,石平正,而吉日癸巳四字多镵损,始知所见,乃是李本不复可得矣!”王澍这段话,是在对施宿“旧石以政和五年取入内府”完全信实的基础上,推想出后存之“坛山刻石”为“李中祐所刻别本”,王澍号虚舟,清初人,早于同是清代人的王昶,王澍的说法被王昶在《金石萃编》中所采纳,于是就有了李中祐摹石之说。至于王澍说欧阳修《集古录》谓宋祁谴人模此字之说,不确。欧阳修与宋祁同朝为官,两人受诏同修《新唐书》,欧阳修既说“宋尚书祁遣人于坛山摹此字”,或以纸摹拓,或以石摹刻,均有可能。但宋祁没有取走刘庄从坛山上凿取的原刻石是可以肯定的。这与李中祐是否摹刻此字毫无关系。另外,王澍说“则今所有者乃是皇祐五年权军事李中祐所刻别本也”,纯系杜撰,因为在上述李中祐《记》文中根本没有这样的记述。况且,李中佑皇祐五年正在“权守”赵郡,需知他如果真有摹刻本,也应存于赵郡而非存于赞皇。所谓“则今所有者”究竟是在赵郡呢,还是在赞皇呢?看来没有到实地考察过的王澍,把赵郡与赞皇县混同一地了。王澍还引清·顾炎武《金石文字记》,说:“谓石今移置儒学戟门西壁,乃李中祐所刻石,非原石也。”这也是对顾炎武文意的曲解与改纂。顾文的原话是:“吉日癸巳,世传周穆王刻此四字……今坛山在赞皇县东北一十五里,而此石已移置县之儒学戟门西壁。”顾炎武并没有说刻石为“李中祐所刻石”,也没有说此石“非原石”。这两层意思是王澍强加到顾炎武身上的。顾所说的“此石”即是指李中祐“陷置”赵郡州廨“厅壁”之原石。而且,如按王澍的理解,“此石”即使是“李中祐所刻石”,那它是原存赵郡州廨呢,还是刻后即给了赞皇?是从赵郡州廨“移置”赞皇县之“儒学戟门西壁”呢,还是从赞皇县府衙厅壁“移置”县“儒学戟门西壁”?看来王澍在这里也无法说清楚。而在元·吾衍《周秦刻石释音·石鼓音》中,却明确地说:“穆王吉日癸巳,诸家所记,皆言在赵州州廨。”这就是说,刻石本在赵郡州廨,而不在赞皇儒学。所以,存放在赞皇“儒学戟门西壁”的刻石,究竟是何人何时所刻,仍然还是一个问题。如果宋政和五年(1115)确有将赵郡厅壁之“坛山刻石”原石送入“内府”之事,那么也有可能同时于该年重新摹刻“坛山刻石”,以补原厅壁之缺,但这已是皇祐五年(1053)之后六十二年的事了,而此时李中祐当早已不再在赵郡作“权守”,那么摹刻“坛山刻石”之事与他还会有何干系呢?若说李中祐此举是在原刻石被送入“内府”(宫廷)之前、李中佑仍在赵郡任职期间之事,或即在刘庄凿取坛山原刻石的第二年,即皇佑五年,此时原刻石刚刚“陷置”、“固护”于赵郡之厅事,似乎尚无摹刻之必要。况且李中祐《记》并无一字提到此事,与李中祐同代人的欧阳修在《集古录》中也根本没有这样的记述。因此,究竟有无李中祐摹刻另本“坛山刻石”之事,还需划一个问号。

至于王澍说他曾见秦太史所藏旧本与蒋绣谷“见示”之“正与秦同”的拓本,而得出“始知”“李本不复可得矣”的结论,这也是被王昶接受、采纳于成为《金石萃编》中“中祐所刻石今亦不存世”的根据。而王昶之说又成了现在通行的几种辞书“坛山刻石”条记述说“宋皇祐五年李中佑摹刻本也已散失”的根据。

三,王昶又说:“所见者南宋刻本也”。王昶是清代人,“所见者”应当是指清代及以后人们所能见到的存于赞皇孔庙的刻石。也即是现存于赞皇槐泉寺的“坛山刻石”。他说这一刻石是南宋重刻本,其根据又在哪里呢?据现在所见的清以前的相关文献资料,均未见有南宋重刻“坛山刻石”的记载。王昶既不能指明出处,又不能说明是南宋何人、何年及何种原因重刻此石,也不能提供任何其它证据和解释,因此王昶此说只能是他个人的推想或臆测,就像前面他说李中佑曾摹刻坛山刻石一样,都是不根之谈。当然,王昶所撰《金石萃编》,卷帙浩繁,多达一百六十卷,所录的三代至宋末、辽金时历代刻石多达一千五百余种,其中每种都摹录原文,间加训释,并附诸家题跋、考证,可谓搜罗宏富、考证详赅,这已十分难能可贵。但采录既多,疏漏错误,亦时有之,我们难以求全责备。至于他所加的“按”语,问题是,我们今日所见的几种具有某种权威性辞书中关于“坛山刻石”的记述,主要的依据又都是《金石萃编》,如果《金石萃编》的这些论断存在错误,那么以《金石萃编》为根据的这几种辞书的记述,错误也就在所难免了。

四

关于“坛山刻石”被取入“内府”的问题。

王昶《金石萃编》引录王澍《虚舟题跋》的文字说:“宋吴兴施宿谓旧石以政和五年取入内府”,这里“旧石”指的也是李中佑于皇祐五年在赵郡“龛置厅事壁间”的原刻石。

“坛山刻石”移入“内府”之事,又见于元·吾衍(也叫吾丘衍)《周秦刻石释音》,该书在《石鼓音》一节中记述说:“石鼓诅楚帝,皆直宝文阁临川王公顺伯所为书也。稽古成癖,至忘渴饥。石鼓考辨,尤为精诣……穆王吉日癸巳,诸家所记,皆言在赵州州廨,石林跋乃以政和五年归内府矣。其说为信,因附卷末,庶广异闻。第石林诸跋,其间亦有伪舛,而无别本可证者,不容臆决。姑俟知者正之。嘉定六年(1213)重五日吴兴施宿书。” 宋·施宿,字武子,吴兴人,曾任绍兴府通判。“政和”为宋徽宗时期的一个年号,所说“归内府”的“政和五年”为公元1115年。而施宿作记的嘉定六年为公元1213年。那么原存赵郡之“坛山刻石”,如果真的被送入“内府”,那也已是皇佑五年(1053)之后六十二年的事了 。

清·赵搢编《金石存》(署“钝根老人编,绵州李调元雨村校”,书前有李调元撰序)卷二有《周·坛山刻石》条云:“吉日癸巳,右图坛山刻石四字,今在赞皇县儒学戟门西壁,有宋皇祐五年权郡事李中祐跋,相传为周穆王书。本在县南一十五里坛山之上,后乃凿取此石陷置州廨间。吴兴施宿云:州廨旧石以政和五年取入内府,则今之在儒学戟门者,盖别刻石也。以此字为穆王书,初无明据,特以穆天子传有天子登赞皇以望临城,置坛此山之语,遂以归之耳。唐以前皆未有言及此书者。卫夫人言李斯见穆王书,七日兴叹,亦不知其何指,而说者以为即谓此书。赵崡(注:明万历举人,著《石墨镌华》)云:国朝宋濂考据款识,以为周穆王书无疑,果何所见而云然耶?”这里关于坛山刻石取入内府之事,也是据施宿说。施宿所说的“石林跋”,指石林为南宋陈思道人“纂次”之《宝刻丛编》一书写的《跋》文。石林,即叶石林,名叶梦得(1077—1148),字绍蕴,号石林。宋绍圣进士,累迁翰林学士、户部尚书,后为江东安抚大使,再拜崇信军节度使致仕。叶梦得嗜学早成,深通经史,尤工诗词,著述颇丰。他在这篇《跋》中写道:“(‘坛山刻石’)唐以前皆无所传闻,而世定以为穆王书,自宋景文祁发之,且以穆天子传为证耳。然字划奇古,信非秦汉以后遗迹。余(叶石林)始至汝南,同年生林虙为河北提举学事,函往求之,虙见寄才两月,复以书报曰,此字近诏取藏禁中,不可复得矣。此书初在赞皇山中,后武人为守,凿山取之,好事者常为叹息。今乃因得辇置近严,则前日未为不幸。然余求之稍缓,几遂失之,故今尤为可珍也。”叶梦得在此《跋》文中所说的“同年生” 林虙,字德祖,是叶梦得的同乡,吴郡人,曾为开封府掾。他在任河北提举学事时,叶梦得向他函求“坛山刻石”资料,两个月后他答复说该石己“近诏取藏禁中,不可复得矣”。林虙未必到过赵郡,更没有亲去赞皇,他的说法,有可能是事实。但笔者以为,他的话更多的可能是托词,是搪塞。试想,即使此时“坛山刻石”真的已被收入“内府”,但摹刻的“坛山刻石”或在赵郡、或在赞皇肯定还是有的。不然的话,也就没有后来“移置”赞皇县孔庙之“坛山刻石”,当然就更没有今天槐泉寺的“坛山刻石”,而我们今天关于“坛山刻石”的讨论也就无从说起了。这就是说,林虙受石林之托,寻求“坛山刻石”,即使原件确已收入“内府”,他也完全可以向石林说明原石已无,只能提供摹刻本资料。而他的答复却是“不可复得矣”,一字未提有无摹刻本的事,这岂不令人费解?现在我们弄清楚了:施宿说所据为叶石林跋,叶跋所据为其“同年生”林虙之言,此外并无他据。而林虙答复叶石林的话,显然存在可疑之处。但林虙的话,经叶石林以《跋》文形式的传播,再经施宿引述,竟成为后来原“坛山刻石”被收入“内府”之说的根据。因此,对于坛山刻石取入内府之说,笔者认为并非是确定无疑之事。

其实,被同代和后代多人引作证人的施宿,对石林《跋》文中所说的“政和五年归内府”事已有疑问,所以他说:“第石林诸跋,其间亦有伪舛,而无别本可证者,不容臆决。姑俟知者正之。”这样,我们对于“坛山刻石”原石于“政和五年归内府”事,还应作进一步考量。

试想,假如林虙回答叶石林的话是一种推托,也就是说,原存赵郡的“坛山刻石”原石并未被收入“内府”,同时也没有证据证明李中祐曾摹刻“坛山刻石”,更没有证据证明赞皇“坛山刻石”乃是南宋重刻本,那么,现存于赞皇槐泉寺的“坛山刻石”,是否可能就是皇祐四年(1052)刘庄从坛山上凿取辇归、原存于赵郡府厅的“坛山刻石”原件呢?笔者认为,这种可能性不能排除。

五

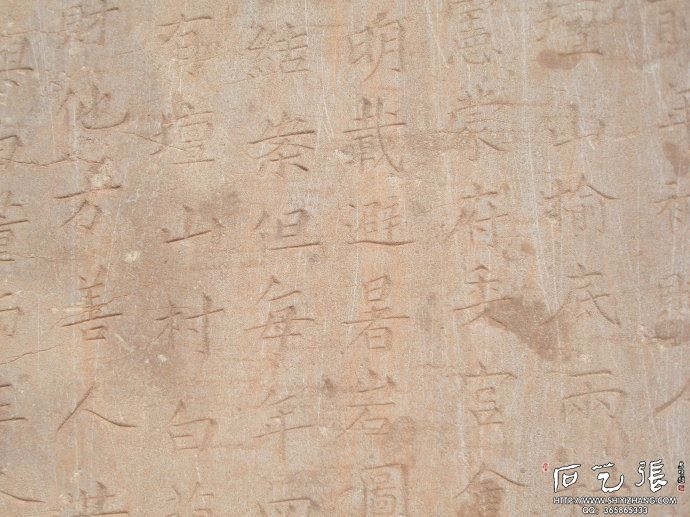

现存于赞皇槐泉寺的“坛山刻石”碑,“吉日癸巳”四字刻于碑面上部左方,碑面右部竖排通栏刻李中祐皇祐五年所作之《吉日癸巳之记》。碑之左侧边内缘,又有“嘉祐己亥岁秋七月下未望日,移石于鄗邑之厅壁,令赵庠志 吴东书”的记载。“嘉祐己亥”为公元1059年,而李中祐作《吉日癸巳之记》的“皇祐五年”为公元1053年,这说明赵庠“移石于鄗邑之厅壁”是在李中祐作《吉日癸巳之记》的六年之后。现在有一个问题:在李中祐把州将刘庄于皇佑四年“凿取” “辇归”的坛山刻石“陷置”“固护”赵郡州廨厅壁、并作《吉日癸巳之记》的六年之后,这块被“移石于鄗邑之厅壁”的“坛山刻石”,是从何处移来的?是从赵郡州廨呢,还是赞皇县衙署?如果是从赵郡州廨移来,它是否就是李中佑“陷置”“固护”于赵郡州廨厅壁的那块坛山刻石原石?如果是从赞皇县衙署移来,那么赞皇县的这块坛山刻石,是从哪里来的呢?看来只有两种可能:一,从赵郡州廨移来。也就是说,皇佑五年李中祐将刘庄“凿取”、“辇归”之“坛山刻石”“陷置”、“固护”于赵郡州廨后的第六年,此刻石又从赵郡移至鄗邑之厅壁。如果真是这样,这块被移置之刻石当是坛山原刻石,而非摹刻者;二,从赞皇县衙厅事移来。这又有两种可能:㈠,皇祐五年“固护”于赵郡州廨之刻石,二、三年后又被移至赞皇县衙,再于嘉祐四年(己亥,1059)从赞皇移于鄗邑衙署之厅壁;㈡,也是从赞皇县衙厅事移来。但赞皇的这块坛山刻石与仍存赵郡州廨之原刻石无关,这是一块摹刻的“坛山刻石”。这块摹刻的刻石之摹刻时间,大约是在李中祐将坛山原刻石“陷置”、“固护”于赵郡州廨的当年(即皇祐五年,1053),或此后的第二、三年(即1054或1055)。它或即由李中祐主持摹刻。王澍《虚舟题跋》中说:“始知所见乃是李本,(原本)不复可得矣!”是说,“前有李中祐记”且“石平正”之刻石,乃李中祐摹刻本,被李中祐“陷置”、“固护”于赵郡州廨的原刻石,其上不会刻有李中祐《记》文,且其石乃刘庄凿取者,难以十分规则、平正。以王澍的观点来看,现存赞皇的“坛山刻石”上有李中佑《记》,且“石平正”,或是李中佑及其后所摹刻者。但需知李中佑在将刘庄凿取之并不规则、平正之原刻石进行“陷置”、“固护”时,已经进行了“辟石糊灰”、以使其平正的加工,这时他是完全可以在其所“辟”补之石上刻上他所写的《吉日癸巳之记》的。明·许浩《复斋碑录》说:“皇祐五年,武臣李中祐为守,命工凿取其字,以别石加灰补之,保方正。上题《吉日癸巳之记》,龛之州廨。”他也说的是为“保方正”而“以别石加灰补之”,并刻上《吉日癸巳之记》。而且他说的也是“坛山刻石”原石而非摹刻本。所以,王澍说从他所见到的奏道然与蒋绣谷的“坛山刻石”搨本上有无李中祐《记》,来判断其是旧本还是摹本,是不准确、不可靠的。现在我们回过头来再说,如果鄗邑从赞皇移来的刻石是摹本,则无论赵郡州廨所藏之原刻石后来是否被收入“内府”,都关涉不到移至鄗邑的这块摹本“坛山刻石”。不仅如此,这块“移石于鄗邑之厅壁”的“坛山刻石”,过了226年,到元至元二十二年(1285),又从鄗邑复归于赞皇县。这在现存于槐泉寺的“坛山刻石”左侧边外缘亦有记载。其记述为:“至元乙酉岁□□文重午日,同签赵公、按察副使卢公、州尹曹公、遣铁□提举董恭,就□鄗移石,复归本邑穆檀郡志”。赞皇县古称穆檀郡,此处穆檀郡即赞皇县。从这里所用的“复归”二字来看,“嘉祐己亥”(1059) “移石于鄗邑之厅壁”之石,应是从赞皇移来而非从赵郡移来。这或者可以否定前面所讲的第一种移至鄗邑之石直接“从赵郡州廨移来”的设想。而从赞皇移至鄗邑之刻石,无论它是皇祐五年后的一至五年内从赵郡州廨移至赞皇的,还是李中祐或他人摹刻收藏于赞皇的,都是在政和五年(1115)以前早就存在,直至元至元二十二年(1285)从鄗邑复归赞皇、至今犹存的“坛山刻石”。这又足以证明,宋人叶梦得之“同年生”林虙的所谓“此字近诏取藏禁中,不可复得矣”之搪塞、推托,以及施宿说的“其说为信”之绝不可信。还有施宿存疑说“第石林诸跋,其间亦有伪舛。而无别本可证者,不容臆决。姑俟知者正之”的预见性。

尽管赞皇“坛山刻石”于北宋“嘉祐己亥”移至鄗邑以及元至元乙酉复归赞皇的两次迁移,时间间隔226年之久,但都在县衙官署与儒学之内保存,并无损毁、丢失与重新摹刻之记录,故“南宋重刻本”之说不能成立,可以确定。

通过以上讨论,现在我们可以认为,现存赞皇槐泉寺之“坛山刻石”,其中的“吉日癸巳”四字部分,有可能是传说中的周穆王原刻。若果如此,这块刻石应该已有三千年以上的历史了。退一步讲,即便它是北宋皇祐至嘉祐间的摹刻本,那么它也已有近千年的历史了。这当然也是弥足珍贵的。对于这样一件历史文物,无论它是周代原刻石,还是北宋摹刻石,其字迹精神,大约皆能保存周穆王刻石之风貌。因此,赞皇“坛山刻石”历史意义之深邃,文物价值之非凡,都是自不待言的。

根据记载,赞皇“坛山刻石”原嵌于县衙厅壁,后移于赞皇孔庙棂星门西壁。至1956年拆毁孔庙,刻石于第二年(1957)移嵌于县文化馆影壁内侧面。1988年重修槐泉寺后,为便于保管与观瞻,“坛山刻石”与赞皇的其它珍贵碑刻一并移入槐泉寺。

六

我国有关古代金石文献之记载与研究的著述,把“坛山刻石”收录其中的很为不少,除了前面征引过的著述之外还有许多。如:宋·《宝刻类编》(撰著人不详,但据粤雅堂丛书本《宝刻类编》八卷“提要”说:“《宝刻类编》八卷不着撰人姓名。《宋史·艺文志》、《马氏经籍考》亦未载其目,而《永乐大典》有其书。今核其编次第,断自周秦,讫于五季,并记及宣和、靖康年号,知为宋人所撰。又宋理宗宝庆初,始改筠州为瑞州,而是编多有以瑞州标目者,则当为宋末人无疑也。”)明·孙承泽《庚子销夏记》、明·都穆的《金薤琳琅》“周刻”、明·赵均《金石林时地考》、明·顾从义《法帖释文考异》、明·赵崡《石墨镌华》、明·许浩《复斋碑录》、清·孙岳颁《佩文斋书画谱》、清·冯云鹏、冯云鹤《金石索》、近代马衡《中国金石学概要》、现代赵汝珍《古玩指南》、现代朱剑心《金石学》等。此外,历史上的其它一些诗文、著作中,涉及到“坛山刻石”者也有不少。在这些著述中,也存着对“坛山刻石”的不同的认识,其中有对“坛山刻石”为周穆王遗迹持肯定态度的,但也有持怀疑与否定态度的。但至今为止,关于“坛山刻石”的争论,其观点、论据又大都不出欧阳修、赵明诚、宋濂三人的论述。

欧阳修《集古录》是我国现存最早收录、研究石刻文字的专著,书中集录宋代及以前历代石刻跋尾四百余篇。其中他在他所撰写的《周穆王刻石》一文中说:“周穆王刻石,曰‘吉日癸巳’,在今赞皇坛山上。坛山在县南十三里。《穆天子传》云:‘穆天子登赞皇山以望临城,置坛此山,遂以为名。’‘癸巳’志其日也。图经所载如此。而又别有四望山者,云是穆王所登山。据《穆天子传》,但云登山,不言刻石。然字画奇怪。”看来,欧阳修认为“坛山刻石”为周穆王“真迹”。他的看法可能受到他的同僚、与他同修《新唐书》的“宋尚书祁”的影响。应该说,“坛山刻石”的被发现、被关注,完全是宋祁所引发的。所以李中祐《记》中说:“(刻石)在寒山绝壁,昧昧然人不知识,理没(逾)千年,因宋公一言,今遂出幽晦,取爱重于时。”宋祁是如何知道并关注起“坛山刻石”的呢?因为宋祁深研典籍、学识渊博,与其兄宋庠为同榜进士,累迁龙图阁学士、史馆修撰,进工部尚书,拜翰林学士承旨。他出行内外,常随身携带经史文稿,著述很多,可惜不少佚失。我们未能从他保存下来的著述中看到他自己关于“坛山刻石”的言论,但是我们通过与他共事多年的欧阳修的说法,可知他是通过《穆天子传》与图经的记述,才引发到赵郡寻访赞皇“坛山刻石”的。他终于如愿以偿,见到了周穆王坛山刻石的真迹。所以,宋祁、欧阳修,还有为刻石作《记》的李中祐,都应被看作“坛山刻石”为周穆王书的肯定者。李中祐在《吉日癸巳之记》中甚至直称“坛山刻石”为“周穆王刻石”,可见他对“坛山刻石”为周穆王遗迹 说的坚决认可。

前述《汉语大词典》“坛山刻”条中,引宋·王安石《再用前韵寄蔡天启》一诗,内有“谁珍坛山刻,共赏《兰亭帖》”句。王安石这首诗的全文为:“唯知造文字,人惑鬼愁慑。秦愚既改皐,新眊乃易迭。六书遂失指,隶草矜敏捷。谁珍檀山刻,共赏兰亭帖。”这里,王荆公从文字与书体发展、演变历史的角度,希望人们珍爱“坛山刻石”,并把它与王羲之“兰亭帖”并称,可见他对“坛山刻石”为周穆王遗迹也是持肯定态度的。

坛山刻石拓片

宋人撰《宝刻类编》卷一,把“坛山刻石”列入“帝王一·周·穆王”:“吉日癸巳。赵存”,这说明该书对存于赵郡的这块刻石为周穆王书也是不疑的。

据前引王澍《虚舟题跋》说:“晋卫夫人谓李斯见穆天子书,七日兴叹,盖此字也。”清·赵搢《金石存》也记有“卫夫人言李斯见穆王书,七日兴叹”事。此说或源于东晋·卫铄《笔阵图》记载:“昔秦丞相斯见周穆王书,七日兴叹,患其无骨。蔡尚书邕,入鸿都观竭石旬不返,嗟其出群。” 卫铄,人称“卫夫人”,著名女书法家,系王羲之少时老师。以上所说的秦丞相李斯所见之“周穆王书”,理应包括图经所载之“吉日癸巳”四字在内。这就是说,周穆王书在秦时即已引起关注,特别是小篆书体的确立者李斯见后竟“七日兴叹”。由此可见,“坛山刻石”所书四字对李斯书体的研创一定产生过影响。

第一个对“坛山刻石”提出质疑的人,是南宋人赵明诚。

赵明诚即南宋著名女词人李清照的丈夫,官知湖州军州事,他以所藏三代彝器及汉唐以来石刻共二千种,仿欧阳修《集古录》之例,编撰成《金石录》三十卷。他在该书中对“坛山刻石”所撰的注文中写道:“右‘吉日癸巳’字,世传周穆王书。案,穆王时所用皆古文科斗书,此字笔画反类小篆。又,《穆天子传》、《史记》诸书不载,以此疑其非是,姑录之以待识者。”这里,赵明诚虽对“坛山刻石”的可信性提出疑问,但仍把它列入夏商周三代之品,所以说不上是对“坛山刻石”的否定。

曾被明太祖朱元璋聘为《五经》师、授江南儒学提举、太子师、撰修《元史》总裁、翰林学士、知制诰、同修国史的宋濂,把“吉日癸巳”四字摹刻于浦江书院,并书《跋重刻吉日癸巳碑》,与对“坛山刻石”持有怀疑的赵明诚进行驳辩。《跋重刻吉日癸巳碑》中写道:“赵之赞皇有‘吉日癸巳’四字,在坛山崖石间,世传为周穆王书。宋皇祐四年九月,宋景文公自亳迁镇阳过赵,始遣人访得之,令刘庄者因凿移郡厅。笔力确峭,有剑拔弩张之势,其‘吉日’字,往往与周淮父、卤伯硕父鼎,齐侯镈钟诸款识合,实二千年奇迹也。欧阳文忠公家,藏金石遗文甚多,其最远者,唯毛伯、伯冏二敦铭,及此文而已。赵明诚继著《金石录》,独以笔画类小篆为疑。今用周宣王时石鼓文考之,其字形多如小篆,恐当时与古文科斗书兼行,至李斯始以此擅其名尔。明诚已信石鼓为周人之书,何独于此而疑之耶?濂既手摹刻于浦阳山房,恐人惑也,又不得不辨。” 这就是宋濂对“坛山刻石”为周穆王书的非常明确的肯定态度。

明崇祯进士、官给事中、四川防御使、清吏部左侍郎、有《尚书集解》、《五经翼》、《诗经朱传翼》、《九州山水考》、《学典》、《元朝典故编年考》、《天府广记》等数十种著述且收藏甚富的孙承泽,在他的《庚子销夏记》一书中记述说,他自己就收藏有“坛山刻石”的四种拓本,他写道:“赞皇檀山‘吉日癸巳’四字,奇古之甚。余从博古堂得一纸,乃政和以前拓本。后又得三纸,一为赞皇翻刻本,一为中书谢从宁刻本,一为吴恭顺惟英刻本。闻宋景濂(即宋濂)曾刻于浦阳书院,未见其本。古刻瘦劲而有天然之致,非后人所摹也。”孙承泽说坛山刻石之字“奇古之甚”,其欣赏与笃信之情溢于言表,自是“周穆王书”的支持者。

清·顾炎武《金石文字记》对“坛山刻石”只作了客观介绍:“吉日癸巳,世传周穆王登坛山刻此四字,于《金石录》以为三代时所用皆科斗书,而此类小篆,疑而未信。”顾本人并未明确表态。在赵明诚与宋濂的争论上,顾炎武算个中立派吧。

清·赵搢《金石存》中,对“坛山刻石”亦有所疑。他说:“唐以前皆未有言及此书者。卫夫人言李斯见穆王书,七日兴叹,亦不知其何所指。而说者以为即谓此书。赵崡云国朝宋濂考据款识,以为周穆王书无疑,果何所见而云然耶?”宋濂不赞同赵明诚的看法,讲了理由所根据。而赵搢不敢首肯宋濂之议,却只有空泛的怀疑,所以显得无力。

1866年,对金石学、古文字学颇有创见、著有《说文古籀补》、《字说》、《恒轩古金录》等书、曾任会办北洋军务、广东、湖南巡抚等职的吴大澄,把“坛山刻石”上的“吉日癸巳”四字收入《金石大字典》,并对此四字逐一作出注释。其中说 “ ‘吉’字有雕刻之形迹,拟为最初之原刻本”;说“周石刻吉日癸巳之‘巳’如此,望堂以借‘己’为‘巳’也。古有形之假借,有声之假借,如此篆亦为形之通借,犹汉人借吕为巳也。”吴大澄称“坛山刻石”为“周石刻”,以他对古文字学与金石学的功底,他认定“坛山刻石”为周穆王遗刻,当非佞妄之言。

中国近代考古学先驱、金石学家、曾于二十世纪三、四十年代任北京故宫博物院院长的马衡先生,在其所著《中国金石学概要》第四章“历代石刻”中写道:“宋以来着录金石之书,言三代时石刻者,于夏,则有岣嵝碑,卢氏摩崖,并传为禹迹。于殷,则有红崖刻石,传为高宗时刻,锦山摩崖,传为箕子书。于周,则有坛山刻石,传为穆王刻,石鼓文,传为史籀书,延陵季子墓字,比干墓字,并传为孔子书。”“坛山刻石,宋欧阳修据《穆天子传》及《图经》定为穆王登赞皇时所刻,然赵明诚已疑其非是。”(中华书局《凡将斋金石丛稿》,马衡着,1977年10月出版,第66页。)马衡先生在这里只是简要、客观地表述了历史上对“坛山刻石”的认知情况,从其它相关文字来看,他也倾向赵明诚“疑其非是”的态度。

以上所引例证,表明认同“坛山刻石”为周穆王遗迹者,历史上代不乏人。而怀疑者也间有之。但怀疑者所提出的理由,似都未出赵明诚所述。而宋濂对赵明诚的驳论,应该说是比较有力的。所以,笔者倾向于认同“坛山刻石”为周穆王遗迹。

七

对“坛山刻石”真实性持明确否定态度者,是在传说“坛山刻石”产生年代的近三千年之后的现代人朱剑心。

1940年,朱剑心《金石学》一书出版,其中对“坛山刻石”几乎全盘予以否定。书中写道:“‘坛山刻石’‘吉日癸巳’四字,本在赞皇县坛山上。汉唐以来,未经人道。宋皇祐四年秋,赵州守将广平宋公访得之,命县令刘庄督工凿取以归。次年夏,李公中祐权郡守事,恐其圮剥,乃镵厅事右壁而陷置之,并为之记。今在县学之戟门。欧阳修《集古录》引《穆天子传》,定为周穆王刻石。赵明诚《金石录》以其字非古文科斗,乃类小篆疑之。窃意赵说是也。今观其字,颇类李斯、阳冰之迹,必非穆王之刻石也,殆亦因《穆天子传》而附会之欤?”朱剑心还臆断说:“三代刻石,虽或见于史传,然传世实尠,多由附会。”“古今相传三代刻石,如此而已;然俱不足信,则虽谓三代无石刻可也。”“三代刻石,于古无征。”

朱剑心的这些看法能否成立呢?先看看他所说的“古今相传三代刻石” “俱不足信”,“则虽谓三代无石刻可也”,“三代刻石,于古无征”。但据前引马衡先生《中国金石学概要》第四章“历代石刻”中的话:“宋以来著录金石之书,言三代时石刻者,于夏,则有岣嵝碑,卢氏摩崖,并传为禹迹。于殷,则有红崖刻石,传为高宗时刻,锦山摩崖,传为箕子书。于周,则有坛山刻石,传为穆王刻,石鼓文,传为史籀书,延陵季子墓字,比干墓字,并传为孔子书。”对所述“三代刻石”,马衡先生辨析说:“其实岣嵝碑虽见于唐宋人记载,不过传闻之辞。今之所传,实出明人模刻,明新昌宗已辨其附会。卢氏摩崖止有一字,清刘师陆释作洛,得见墨本者云,系石纹交午,实非字迹。红崖刻石俗称《诸葛誓苖碑》,代远失考,似为近之。锦山摩崖或释为箕子书,叶昌炽谓为于古无征,半由附会。” “坛山刻石”辨析已见上述,至“延陵季子墓字,宋董逌谓夫子未尝至吴,其书是非不可考。比干墓字为隶书,更非孔子所能作。”对以上所述“三代刻石”,马衡先生或怀疑,或否定,皆有所据,绝无轻言臆断。以学风如此严谨之学者,对于同为“三代刻石”之石鼓,则确信不疑,认为:“然则古刻舍石鼓外,余皆不足信,可断言也。石鼓之形制为特立之碣,乃刻石之一种,则古刻无所谓碑者,又可断言也。”马衡先生在《凡将斋金石丛稿》卷五《石刻·石鼓为秦刻石考》(署文时间为1931年10月)中,认为石鼓文出于秦献公之前(秦献公一年为公元前384年),襄公之后(襄公一年为公元前776年),其期间近400年。而秦始皇统一中国在公元前221年,则石鼓文之制又最少在此前约200年前。依此看来,石鼓文固属“三代刻石”之列,勿庸疑也。此外,马衡先生还对同属“三代刻石”的《秦诅楚文》评论说:“此外则宋时出土之《秦诅楚文》较为可信,顾三石久佚,不知其形制若何,但据宋人所着录,又决非碑也。”这就是说,马衡先生对“三代刻石”绝未全盘否定,除石鼓文外,还认为《秦诅楚文》属“三代刻石”“较为可信”。其实,关于石鼓文刻石之时代,自唐代以来颇多异词,唐·张怀瓘、窦泉、韩愈、韦应物,宋·董逌、程大昌、郑樵,金·马定国,清·俞正燮、万斯同、巩丰、震钧、罗振玉,近、现代马叙伦、郭沫若等都曾参与考证与论争,但无论主宗周说、主秦说、主后周说,怀疑其为“三代刻石”者不多。也就是说,尽管存在着石鼓文究竟属于“三代”中哪个年代的争论,但石鼓文属“三代刻石”似可定论。关于这一点,朱剑心在其《金石学》一书中也说:“除《石鼓文》已‘考定’为秦刻石外,余皆未可信也。”那么,这与“古今相传三代刻石……俱不足信”、“则虽谓三代无石刻可也”、“三代刻石,于古无征”之论,在逻辑上如何说得通呢?

尽管“三代无石”之说显得唐突、失准,但还可算作朱剑心的个人之见。至于他又说“坛山刻石”“汉唐以来,未经人道”,以及他引赵明诚“穆王时所用皆古文科斗书,此字笔画反类小篆”之说,都已是前人早已道及的理由,并无丝毫新意。他也未能就宋濂对赵明诚的驳辩提出任何反驳辩,在没有任何新论据的情况下,朱剑心悍然下结论说:“今观其字,颇类李斯、阳冰之迹,必非穆王之刻石也”。需知八百余年前的赵明诚尚且只是“疑其非是,姑录之以待识者”,而朱剑心竟以“必非”这等武断的用语,对近三千年前的周穆王刻石作出“结论”,这显然是过于轻率、也很难以服人的。

通过以上讨论,我们似乎对现存槐泉寺的“坛山刻石”之不容忽视的重大历史意义极高的文物价值有了进一步的了解。由此说开来,像赞皇“坛山刻石”这样至今仍然默默无闻、未能引起关注的历史文物,不仅赞皇有,全省各地乃至全国各地都还有不少,关键在于要使这个问题引起全社会的重视,认真开展对这些资源的发现、开掘、研究与利用。

顺便说到,河北省档案局的王焕春先生,作为赞皇人,退休后仍热切关注家乡的文化建没,并且身体力行,进行扎扎实实的开掘与研究工作,取得了很有价值的成果,并促成了这次具有深远意义的盛会,引发了学术界、党政领导部门以及社会各界对“坛山刻石”的了解与关注。王焕春先生可谓功莫大焉!我个人表示向他学习,向他致敬!

王 畅 著名学者。中国东方文化研究会常务理事,原河北省文联委员,河北师范大学兼职教授、研究生导师,河北省社会科学院研究员。

:名碑刻字:孔子题比干墓碑

:泰山石刻